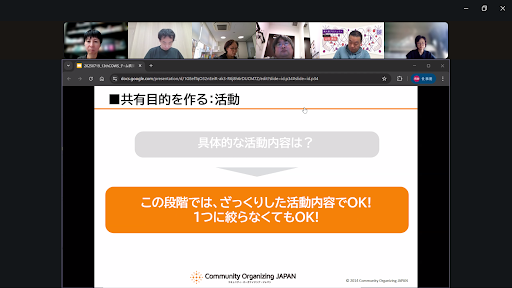

コミュニティ・オーガナイジングの重要なリーダーシップ・スキルの一つ、パブリック・ナラティブを学び、練習するワークショップを開催します!

オンラインでナラティブを包括的に学ぶワークショップは今回が初めてです!

一緒にストーリーを楽しく学びましょう!!

申し込みはコチラから!

——-

ひとりでできないことも、仲間と一緒ならできるかもしれない。

きっと皆さんも「一緒にやろう!」と人を誘った経験があると思います。

でも、勇気を出して声をかけたのに、うまく伝えたいことが伝えられなかったり、断られてしまうと残念な気持ちになりますよね。

聞き手がどう受け止めるかを考えるよりもついつい、自分の熱い思いを語ってしまったり、

行動計画をうまく伝えられず相手のやる気を引き出せなかったり…。

そんなときは、誘い方や活動の伝え方にまだ伸びしろがあるのかもしれません。

皆さんが大事にしている思いや、これから目指すこと、そのためにやりたいアクションをうまく伝えられるように、練習しませんか?

私たち、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンは、仲間と思いを共有し、それぞれが持っている力を合わせて行動することで社会を変えるための方法の1つである

「コミュニティ・オーガナイジング」を広めています。

今回、コミュニティ・オーガナイジングにおける重要なリーダーシップ・スキルの一つであるパブリック・ナラティブを学び、練習するワークショップを開催します!

パブリック・ナラティブは自分や仲間が大切にしている価値観を物語を通して語って相手と繋がり、一緒にアクションしようと呼びかける、活動する人のためのストーリーです。

以下の要素を学び、自分で語ったり、他の人のストーリーを聞くことでこのスキルを身につけていきます。

・今取り組むまなければと思っている課題と、解決の道筋(ストーリー・オブ・ナウ)

・その活動を頑張る自分の思いはどこからきているか(ストーリー・オブ・セルフ)

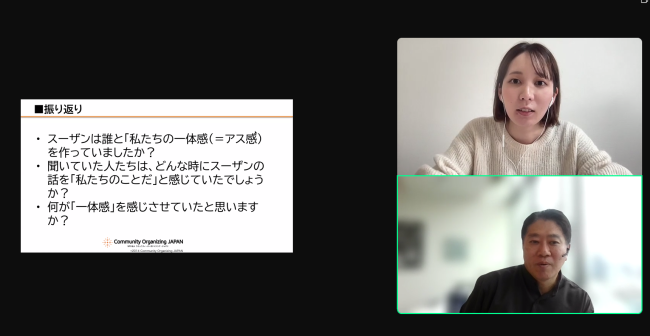

・仲間になってほしい人たちにとってもなぜ見逃せないことなのか(ストーリー・オブ・アス)

<こんな方におすすめ>

●活動で実現したいことや自分や仲間が共有する価値観を言葉で伝えて、一緒に活動してくれる仲間を集める方法を学びたい方

●すでにコミュニティ・オーガナイジングをワークショップに参加して学んだ経験があり、ストーリーを語るスキルを伸ばしたい方

●コミュニティ・オーガナイジングに関心があり、実際に一歩踏み出してチャレンジしてみたい方

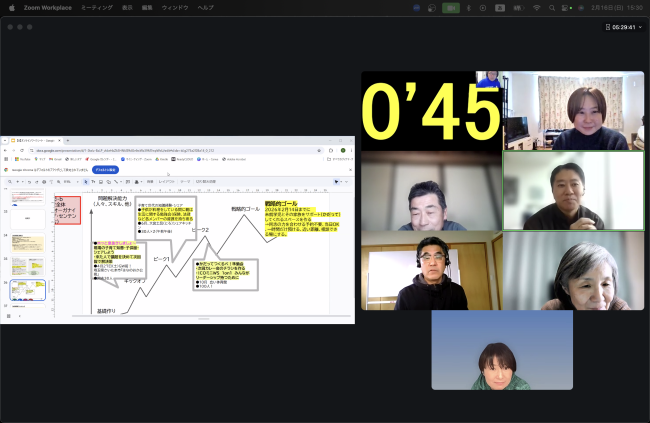

<当日の内容>

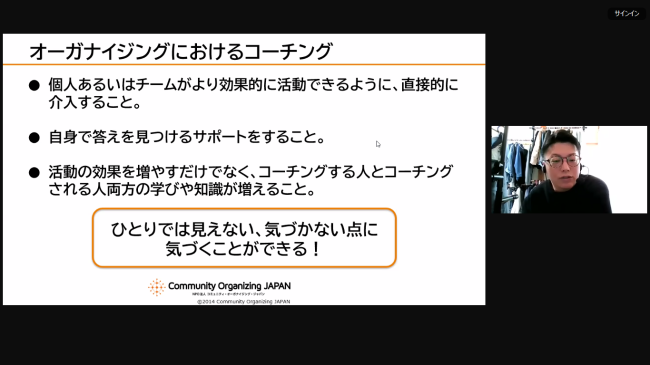

全てのパートが①講義、②演習、③振り返りで構成されています。

演習では、自分で話してみる、そして他の人のストーリーを聞くことでストーリーの学びを深めます。

- 導入講義「オーガナイジングとは何か?」

- 「ストーリー・オブ・セルフ」を学び、語る

- 「ストーリー・オブ・アス」を学び、語る

- 「ストーリー・オブ・ナウ」を学び、語る

- セルフ、アス、ナウを結びつけ「パブリック・ナラティブ」を語る

——-

●開催概要

【日時】2024年12月21日(土) 9:00-18:30

※1日を通してパブリック・ナラティブを集中的に学ぶワークショップになっているため、必ず全日程の参加をお願いしております。

※終了後に放課後の時間があります。参加は任意です。

【場所】オンライン@zoom

※後日、メールにてURLをお送りいたします。

【定員】18名(最少催行人数4名)

【参加費】

※参加費にはテキスト代、他資料代を含みます

- 一般参加チケット:17,000円(税込み18,700円)

- おかわりチケット:13,000円(税込み14,300円)

- おかわりチケットとは?:コミュニティ・オーガナイジング・フルワークショップの2日間の全日程参加した方限定のチケットです。ストーリーを改めて学びたい!という方はこちらのチケットを選択してください。

申し込み時に参加ワークショップを確認します。

- おかわりチケットとは?:コミュニティ・オーガナイジング・フルワークショップの2日間の全日程参加した方限定のチケットです。ストーリーを改めて学びたい!という方はこちらのチケットを選択してください。

【入金後・決済後のキャンセル規定について】

入金後にお客様のご都合によりキャンセルされた場合、下記の通りキャンセル料金をいただきます。なお、返金の際の送金手数料はお客様負担とさせていただきますので、ご了承ください。

30日前から20日前:参加費の20%

21日前から15日前:参加費の50%

14日前から4日前:参加費の80%

3日前~当日、開催後:参加費の100%

【入金後のキャンセル、ワークショップの中止・変更について】

お振込みいただいた参加費はワークショップに欠席された場合でも返金はいたしかねます。運営上やむを得ない場合、弊法人は参加者に事前通知なくワークショップを中止、中断できるものといたします。 その場合、可能な限りすみやかに当該ワークショップの参加費を全額または一部返金いたします。 ただし弊法人の責任は、支払い済みの参加費の返金に限ります。

●申し込み方法

事前確認事項をお読みの上、「チケットを申込む」から必要事項をご記入ください。

教材の一部を郵送するので、レターパックライトを受け取れる住所をフォームにご記入ください。

参加費のお支払いが済んだ時点で、申し込みの完了となります。申し込み後ご変更がございましたらご連絡ください。

その他、不明な点がありましたら、以下までご連絡をお願いいたします。

なお、COJからのメールが受信できるようにドメイン指定受信で「organizing.jp」を許可するように設定してください。

<主催>特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン

担当:松澤(まつざわ)

メール:email hidden; JavaScript is required

電話:050-5896-9841

申し込みはコチラから!